こんにちは

無肥料無農薬、不耕起栽培で自然と寄り添いながら手間がかからない家庭菜園を実践、研究中のダイヤンです。

野菜を育てるためには、土づくりが非常に大切です。

その土作りを不耕起、無肥料で行うために、私は畝の上に雑草や野菜残渣を敷き詰める『草マルチ』という方法を推奨しています。

ただ、家庭菜園を始めたてのころは、草マルチに利用するするための雑草が不足しがちです。

当初の私は河川敷まで行って草をかき集めていました。

みなさんはそんな大変な作業をせずとも、効率よく草マルチの素材を集めることができます。

それが『緑肥』というものを利用することです。

そして、今回お伝えするのは数ある緑肥商品の中の『緑肥ミックス』という商品です。

緑肥は、草マルチに利用できるだけでなく、

有機肥料として利用できる

緑肥の根が土を耕してくれる

野菜の成長に重要な窒素という栄養素を土に固定してくれる

益虫の住処となる

生きている植物と共生する微生物を増やしてくれる

植物の多様性が増し、連作障害を防いでくれる

環境変化に強くなる

景観がよくなる

等々のたくさんのメリットがあります。

無肥料、不耕起での野菜作りの可能性を広げてくれる大切な役割を果たしてくれます。

そもそも緑肥について知らない方がたくさんいると思います。

緑肥ミックスとは何か、そもそも緑肥のないがよいのか、、、なぜ野菜以外のものをわざわざ育てなければならないのか。

この記事を読むと、緑肥のすごさを理解していただけると思います。

ぜひ参考にしてみてください。

緑肥のメリット

緑肥というのは、植物自体を肥料や土壌改良剤として利用する肥料です。

日本では徐々に認知され始めているようですが、海外では昔から当然のように使用されていました。

緑肥には主にイネ科とマメ科の植物が使われ、緑肥の種をまき、栽培後そのまま土壌にすき込まれたり、草マルチ資材として使用されます。

では、緑肥を植えることで期待できる効果がどのようなものがあるのか紹介していきます。

有機肥料として利用できる

『緑肥』とはその名のとおり、緑色の植物そのものを土壌にすきこんだり、草マルチにしたりして、有機肥料として利用することができます。

すきこんだり、草マルチにした緑肥作物は、徐々に土壌の微生物によって分解され、土の養分となってかえっていきます。

では雑草との違いは何なのでしょう。

もちろん雑草も有機肥料となり得ますし、分解される過程は同じです。

ただ、有機物として量が違います。

緑肥はより、土に栄養が蓄えられやすい品種として改良されています。

ですので、雑草よりは土への栄養補給効果は高くなります。

また、色んなところに勝手に生えてくる雑草とは違い、緑肥はある程度、想定通りに成長し栽培することができます。

つまり、自身が野菜を育てる畝の規模に合わせて計画的に植物を肥料として活用することが可能であり、それぞれの緑肥の特性をバランスよく活用することが可能なのです。

緑肥のことについてのその名からイメージできるのはここまでくらいだと思います。

次から少しマニアックな話になりますが、参考にしてみてください。

緑肥の根が土を耕してくれる

植物の根っこが土を耕してくれていると想像したことがみなさんあるでしょうか?

実は植物の根っこは空気と水の通り道を作り、土をやわらかくしてくれているのです。

そもそも雑草を刈るときは一般的に、再生しないように根っこから抜いてしまうと思います。

しかし、不耕起栽培での畝づくりでは、この根っこから抜く方法は、実は適していません。

植物の根っこにはたくさんの微生物が共生しています。

その微生物は、野菜から糖分等の栄養を受け取る代わりに、野菜にとって必要な養分を供給しています。

植物の根っこから抜いてしまうことにより、その微生物の住処を奪ってしまうことになります。

なので、植物の根っこは畑づくりにとってとても重要なのです。

そこで緑肥の効果の一つ『根が土を耕す』ですが、特にえん麦やイタリアンライグラス等のイネ科の緑肥は深く立派な根を張ってくれるので、しっかりと土を耕してくれます。

そして、そこに共生しようとする微生物がたくさん集まってきます。

えん麦等の一年草のものは、夏などの猛暑に耐えきれずにいずれ枯れていきます。

そして、その時に残った根がいずれ土に分解されて空洞ができ、水と空気の通り道となるのです。

空気の通り道ができれば、野菜や微生物、土の中の生き物たちが呼吸しやすい環境を作ることができ、結果野菜の生育にとってよい環境を構築することができるのです。

三大栄養素『窒素』の固定

栄養素を土に固定してくれる植物についてご存じでしょうか。

それが『マメ科』の植物です。

野菜でも、エンドウ豆、ソラマメ等があります。

緑肥では、クローバー系のマメ科の植物で代表的なものを紹介すると、クリムゾンクローバーや赤クローバーがあります。

よく公園に生えている白クローバーもマメ科の植物で、一時優秀な緑肥として有名になりましたが、繁殖力が強すぎて畝を覆いつくしてしまったり、他の敷地にまで迷惑をかける等で現在では厄介者扱いされています。

これらの植物を植えることにより、野菜にとって重要な窒素分を空気中から取り込み、土に固定化することができます。

ただ、栄養素を供給してくれるからといってマメ科ばかりの緑肥を植えてしまうと、土の窒素分が多くなりすぎると、マメ科の植物の生育がわるくなります。

なので、栄養素を適度に吸い取ってくれるイネ科の緑肥とのバランスがとても大切なのです。

益虫の住処となる

畝の周りにたくさんの植物を生やしておくことによって、カマキリ、クモ等の野菜の害虫の天敵となる『益虫』の隠れ家、寝床にすることができます。

そして、刈った緑肥を草マルチにすることで、クモなどの益虫の住処を作ることができます。

緑肥は生やしても、草マルチにしても、優秀なバンカープランツとしての役割を果たしてくれます。

雑草を生やしておけば代用がききますが、雑草が旺盛な春から秋にかけては十分であっても、雑草の勢いが衰える冬場になると、緑肥に比べて雑草の量が圧倒的に足りません。

害虫被害が少ない冬の間は良くても、春先に苗を植える時期に、そういった緑がなくては元も子もありません。

私の場合、春先の草マルチやバンカープランツは緑肥に頼りっぱなしで、この時期、他では代えられない働きをしてくれます。

生きている植物に共生する微生物を増やしてくれる

秋冬野菜の収獲が終わりひと段落すると、畝の上に野菜がほとんど植わっていないという状況になったことはありませんか?

畝の上に野菜がほとんど植わっていない状態は土作りにとって危険な状態です。

というのも、畝の中に増やした微生物が餌にできるものがないからです。

生きている植物から糖分などの餌をもらって生きている微生物がたくさんいます。

そういった微生物は、畝に植物が生えていなければ餌がないので生きていくことができません。

植物を植えていないと微生物が減少してしまいます。

そんなときに緑肥を植えていると、そんな微生物のよりどころとすることができます。

緑肥だけでなく、冬の雑草を極力残しておくことが重要です。(ハコベ、ホトケノザ等)

植物の多様性を増やし、連作障害を防ぐ

連作障害をご存じでしょうか。

同じ科目の野菜を続けて植えてしまうと、うまく生育しなかったり、病気になりやすくなる障害です。

これは同じ科目の植物を植えすぎることにより、土壌の栄養素や微生物のバランスが偏ってしまうことにより起こる現象だと言われています。

自然農は連作障害が起きにくいと言われていることをご存じでしょうか。

それは、雑草等の植物を極力残したままにしているので、植物と微生物の多様性が維持され、土壌のバランスが保たれているからです。

ですので、緑肥を畝の近くで育てておくことによって、畝の土のバランスが保たれている状態となります。

先ほども説明したように、土壌のバランスを保つためには、雑草を極力残すことを大切になります。

環境の変化に強くなる

畝の周りに緑肥を育てておくことによって、さまざま環境変化から野菜を守ってくれます。

まずは『風』です。

畝の周りにイネ科の緑肥が、風を防いでくれ、畝の中にある野菜を風から守ってくれます。

特に大寒波のときの風を直接野菜に当ててしまうとすぐにダメになってしまいますが、緑肥があれば、気温は低くても、風が直接当たらないので、野菜が寒さから耐えきれる可能性がグンとあがります。

次に猛暑です。

最近の猛暑は異常で、植物を容易に枯らしてしまうほどの暑さです。

土に直射日光が当たってしまうと、地温を一気に上昇させてしまいますし、土の劣化にもつながります。

そんな時に、緑肥があれば、土の保湿と直射日光による乾燥、劣化を防いでくれます。

また、冬場の霜が降りた時も、霜が直接土に降りて、地温を下げるのを防いでくれます。

景観が良くなる

最後に景観がよくなることです。

緑肥でそこまでよくなることはないだろうと、思われた方、、、

実は緑肥は綺麗な花を咲かせるものもあります。

赤クローバーとクリムゾンクロバーです。

後で写真を貼り付けていますので確認してみてください。

緑肥とは思えないきれいな花を咲かせます。

そして、イネ科の穂も生えそろえばすごくきれいに見えて、畑の景観をよくしてくれます。

景観がよくなれば、圃場での居心地がよくなり、より長く畑にいたいという気持ちになり、モチベーションにもつながります。

個人的にベストなメリット『冬~春先にかけての草マルチ』

個人的に緑肥の一番のメリットと感じているのは、やはり

冬から春先にかけての草マルチの資材として利用できる

ことです。

緑肥を活用していなかったときは、冬場の草マルチにたいへん困りました。

他の敷地や河川敷から雑草を調達しており、すごく大変な作業でした。

それから緑肥を利用し始め、たくさんの恩恵を受けながら、草マルチの資材に困ることがなくなりました。

特に春先に夏野菜の苗を植え始めるときに草マルチがなく、しぶしぶ本当は残しておきたかった冬雑草を刈って草マルチにしましたが、それでも足りず、バーク堆肥を購入してマルチにするという作業を行っていました。

それが緑肥で解決することができました。

緑肥のえん麦等はどんな寒波が来てもある程度耐えてくれます。

むしろ成長し続けているくらいです。

草マルチに使用する雑草が足りなくなったときに、必ず助けてくれますので、ぜひ使用してみてください。

緑肥を活用するならコレという商品をご紹介します。

アマゾンや楽天等で出品がなく、専用通販サイトのみでの販売となります。

紹介する私にとって何のプラスにもなりませんが(笑)、本当に良い商品だと思ったのでご紹介させていただきます。

次は『緑肥ミックス』のご紹介です。

誰でも簡単 つる新さんの緑肥ミックス

どのような緑肥を使用したらよいのか迷う人や調べるのが面倒な方は、

つる新さんの緑肥ミックス

を購入するのをお勧めします。

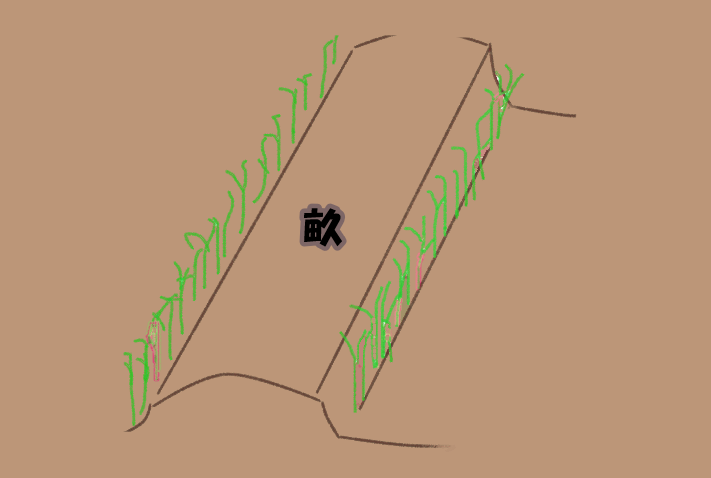

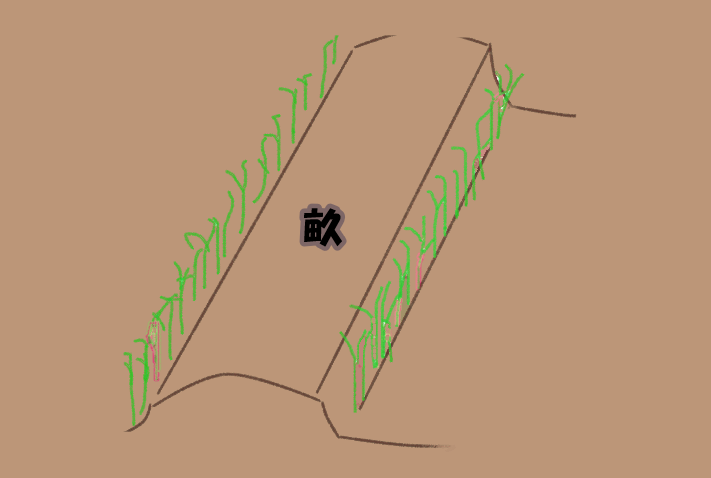

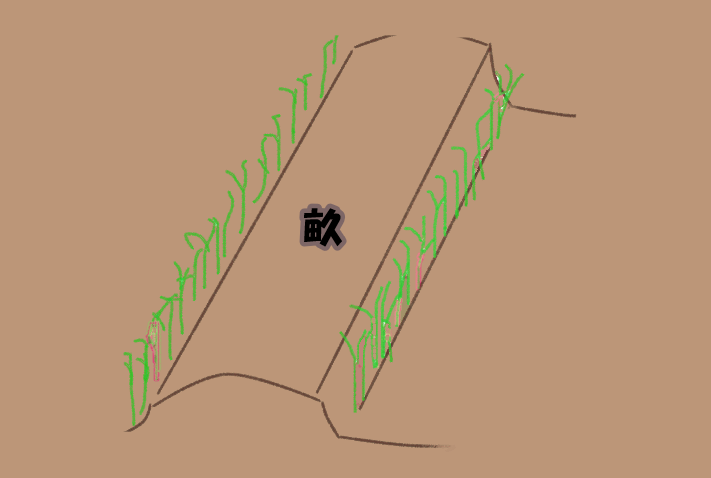

下の図

の緑の位置(畝の脇)に種をまいてください。

まき方は簡単、

1、2センチ程度の溝を作ってそこに種を入れ、土を上からかぶせて、軽く踏んで鎮圧

以上です。

緑肥が芽を出し、葉が伸びてくれば、15センチ残して刈り取り畝にまくだけ。

種をまく季節は、商品の説明にありますが、

温暖地 2~5月、9~12月

冷涼地 3~5月、9~11月

となっています。

作業はいたってシンプル、手間も大してかかりません。

しかし大きな効果をもたらします

作業コスパが非常に良い資材だと私は思います。

そんな緑肥ミックスの特徴や効果についてお話します。

緑肥ミックスの特徴と効果

緑肥ミックスとは、その名のとおり緑肥がミックスされたもの。

現在緑肥といってもたくさんの種類があり、家庭菜園を始めたばかりの方が、緑肥一つ一つを調べて使うのはすごく大変です。

そこでオススメなのが、今回紹介する緑肥ミックス。

実際に私もこちらの商品を使用しています。

緑肥ミックスには、

イネ科とマメ科が2:1の割合

一年草と多年草が1:1の割合

で構成されています。

イネ科というのは、根っこを深く張ることができるので、土がやせていても、肥えていても、それなりに生えていきます。

イネ科が土壌の無駄な栄養素を抜き取り、深く張る根で土壌を耕してくれます。

マメ科はその耕された土壌内の空気から、土に窒素を固定する役割をしています。

ただ、マメ科が生えることで土が肥えると、マメ科自体が生えづらくなっていきます。

そこで、またイネ科が生えてきて、土の栄養素の吸収しバランスを整え、そしてまたマメ科が生えてと循環することにより、野菜の連作障害の防止にも役立ちます。

イネ科とマメ科が持ちつ持たれつの関係になって、イネ科が育つとマメ科が育つ、マメ科が育つとイネ科が育つ、非常に相性がよい緑肥です。

一年草というのは、毎年種で生えてくるので、成長が早く、他の雑草に負けずに成長することができます。

多年草は、毎年生える代わりに、根を伸ばすのが遅く、特に一年目は他の雑草に負けやすい特徴があります。

なので、緑肥ミックスは一年草と多年草を1:1の割合でミックスしており、一年目はえん麦やイタリアンライグラス、クリムゾンクローバーが生え、翌年からは、オーチャード、ペレニアルライグラス、赤クローバーが生えるという仕組みになっています。

また、この緑肥ミックスには、ヘアリーベッチや白クローバーのようにほふく性のある緑肥が含まれていないので、意図せず緑肥が畝の中に侵入して野菜が負けてしまうという心配がほとんどありません。

また、この緑肥ミックスは育ったときの景観がすごくいいんです。

深く根をはり土壌改良をしてくれることで有名なソルゴーという緑肥がありますが、育てると4メートルほどの高さとなります。

このような大きくなる緑肥が自宅の庭にあるとちょっと違和感を感じるかもしれませんが、この緑肥ミックスにはそのようなものは含まれていません。

大きくなっても1メートルほどではないでしょうか。

そして、時期がくれば、赤クローバーやクリムゾンクローバーが非常に愛らしい花を咲かせ、畑が花畑のようになります。

また、イネ科のえん麦やイタリアングラス等がきれいな穂をつけます。

イネ科とマメ科の相性、家庭菜園としての景観等、非常にバランスよく計算されてミックスされた緑肥です。

販売ページリンクを張り付けておきますので参考にしてください。

次に緑肥ミックスの6種類の緑肥について説明します。

6種類の緑肥

えん麦

えん麦、イネ科の一年草。

やせた土壌、荒れた土地でも簡単に育ち、病気に非常に強いという特徴があります。

根に寄生するセンチュウと呼ばれる害虫の繁殖を抑える効果があります。

直根性で固い土の層を突き破るほど深く強く根を張って、土を耕してくれます。

成長が早いので、その他の雑草に負けにくく、他の雑草の抑制効果があります。

イタリアングラス

イタリアンライグラス(ネズミムギ)は、イネ科一年草で、寒さに強く、温暖地では真冬でも枯れず、年を越します。

寒さにやられないようにか、葉は細くて長く、表面はツヤツヤしていて、見ていても生命力を感じさせられます。

再生力が旺盛なので、何度も刈って草マルチに利用することができます。

3月~5月に最も成長して穂を出し、猛暑の中では葉の生育しにくいのが特徴。

えん麦と同様に、深く根を張るので、土をしっかり耕してくれます。

葉が広がる傾向があるので雑草抑制にも活躍してくれます。

ペレニアルライグラス

ペレニアルライグラス(ホソムギ)は、イネ科多年草、寒冷時期の芝生として利用される品種です。

イタリアンライグラスよりも寒さに強く、温暖地では冬でも成長し、春先に一番成長します。

分けつする力が強く群生し、再生力も優れているので草マルチ資材として活躍してくれます。

オーチャードグラス

オーチャードグラス(カモガヤ)は、イネ科多年草、ペレニアルライグラスよりも寒さに強く、比較的暑さにも耐えます。

再生力がつよく、草マルチとして重宝します。

クリムゾンクローバー

クリムゾンクローバーは秋まきのマメ科一年草。

背丈は15~40センチ、横幅は40センチ程度。

花期は、4月~6月。

日当たりがよく乾燥した環境を好み、耐寒性は非常に強いです。

共生する根粒菌が空気中の窒素を固定し、土を肥沃にします。

赤クローバー

別名アカツメクサ、マメ科の多年草。公園などに群生する白クローバーとよく似ていますが、ほふく性はなく、茎が立ち上がるように育ち、別の植物。

背丈は20~40センチほど。花木は4~6月。

日当たりがよい場所を好み、成長期は乾燥を嫌います。

最後に

家庭菜園を始めたてのころは、特に自宅の庭で家庭菜園をされている方は、必ずといって良いほど草マルチに使用する雑草が不足してしまいがちですが、そんなときは緑肥を活用しましょう。

そして、何を選んだらよいか迷っている方は、とりあえずバランスのとれた緑肥ミックスを使用してみてください。

必ずみなさんの野菜作りの手助けになってくれるはずです。

そして、野菜作りのためだけではなく、穂をつけ、花を咲かせてくれることにより、みなさんの心を癒す空間を作ってくれるはずです。

また、今後もみなさんに有益な情報をお届けできるように努めてまいりますので、コメント、お気に入り登録、リンク等々よろしくお願いします。

ありがとうございました。

サポート付き貸し農園のポイント

・栽培に必要な物は全て揃ってるから手ぶらで通える!

・無農薬野菜を自分で栽培できるから安心・美味しい!

・菜園アドバイザーが責任をもって栽培方法を教えてくれる!

★シェア畑・貸し農園 全国に70ヶ所続々開園しています!

★ 興味があれば『無料見学』に!お近くの畑を探してみましょう♪